column column

院長コラム

<21>困窮化

専業主婦

国民的な定番アニメとして「サザエさん」「ドラえもん」「ちびまる子ちゃん」「クレヨンしんちゃん」などがあげられます。これらの家庭・所帯に共通することは何でしょう?

それはお母さんが専業主婦、というところです。

今の子供たちは、「どうしてこのアニメのお母さんは働いてないのだろう?」と首をかしげているかもしれません。

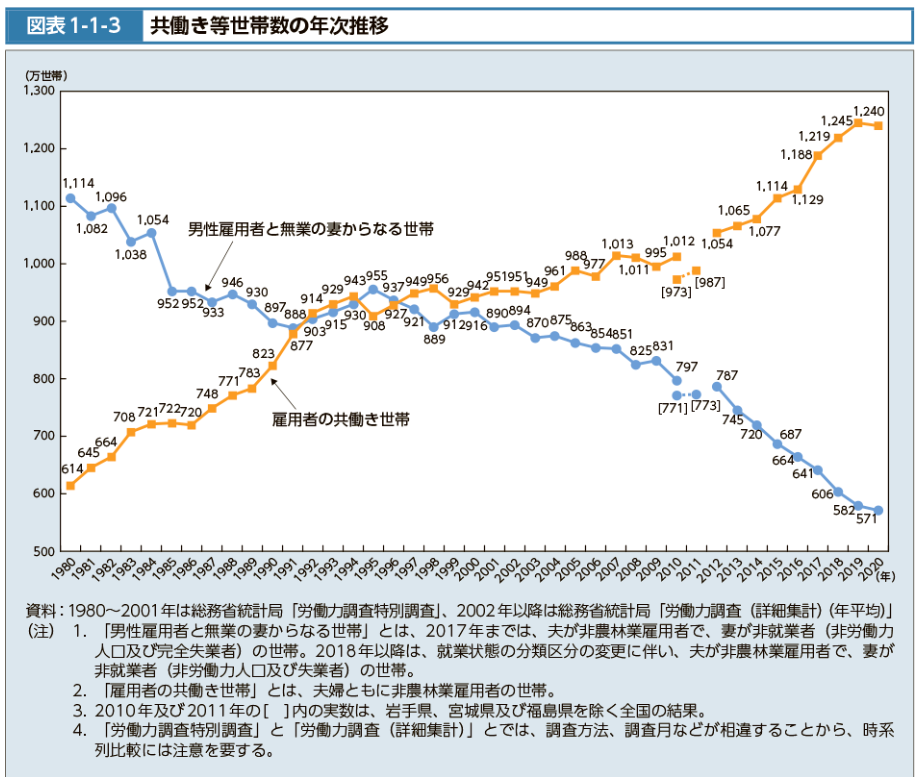

今現在、2020年前後の日本の専業主婦率は全所帯のうち、約2~3割です。よって7割以上が共働きとなります。

昭和から平成に入るころは違いました。

1980年代は、日本の専業主婦率は7割でした。今と反対です。

(厚生労働省のHPより)

つまり昭和からあるドラえもんやサザエさんなどは、お母さんが専業主婦、という設定が自然だったのです。

では、どうして共働き世帯が増えていったのでしょう?

給料が増えない

共働きが増えた理由は単純で、「夫の稼ぎだけでは食っていけなくなった」からです。

もちろん、女性の社会進出に伴い、キャリアウーマンとしてバリバリ働きたいから共働きになっている世帯もあるでしょう。

しかし、全部がそうかと言えばそうではなく、その多くは夫婦で稼がないと生活できない、という状況だったらです。

なぜそうなったのでしょうか?

これは「ずっと賃金が上がらない」という珍しい現象が日本で生じていたからだと思っています。

明治時代は1円あれば何でも買って食べることができました。

その時期の100円は、今でいう10数万円の価値がありました。持ち歩くには危険なほど高額です。

そして徐々に物価というものがあがり、10円で買えていた駄菓子屋のお菓子が10円では買えなくなりました。

物価が上がることで、それに対応するために賃金も上がる。そしてお金の価値もかわっていく。

諸外国は物価が上がれば賃金も上げていき、人々が困窮しないように調整してきました。

失われた30年

しかし、平成時代に入ってからの日本において、何年たってもサラリーマンの給料はほとんど上がりませんでした。

「大学新卒の月給20万円あまり」というのはずっとかわりません。

むろん、個人個人が年を取って出世したら話は別ですが、要は全体平均がかわらないままでした。

30年経過しても人々の給料はかわりません。

しかし、海外の物価、たとえば小麦などの食料品の値段などはじわじわ上がっていきます。

食料以外にもいろいろ外国の輸入に頼っている日本。

海外の物価があがった結果、国内の全ての商品の値段も上げざるを得なくなります。

人々の給料はかわらないのに物の価格は上がっていくのです。

さらに消費税というものが始まりました。大企業から法人税というものを取ればいいのでしょうが、なぜかそっちは減って、国民全体から「買い物するなら税金払え」という消費税がはじまり、それがさらに増えていきました。

30年経過しても賃金はあがらない、でも物価はあがる、消費税もあがっていく。

これでは暮らしていけません。

こうして共働き世帯が増えていきました。

国民の困窮

例えば80-90年代は、東南アジアから日本に出稼ぎがたくさん来ていました。日本に来て働けば自分の国よりも稼げるからです。また、日本の企業は中国に支社(工場)を作り、中国人の給料が安くて済むのでその労働力を使って利益を得てきました。

以前はそうでした。

今の日本国民の平均収入は、韓国にも中国にも東南アジアにも抜かれていると思われます。

むしろ日本にいては稼げないから、オーストラリアに出稼ぎにいく日本人の話題をよくみます。

米国の看護師の年収は800万円になっています。日本の看護師の年収の倍と思っていいです。

日本にいて、日本だけを見ていたらわからないのですが、諸外国は物価が上がるにつれて賃金も上げていったのです。

日本はそれをしてこなかったと思います。

そのため国民全体が相対的に困窮し、百貨店や高級店は振るわなくなり、100円均一やスシロー、ユニクロなど「格安で良質」を極めようとした企業が栄えました。それはそれで立派ですが、結局は国民が貧乏になっていったから安物が売れるような時代になったわけです。

バブル崩壊

どうして物価があがるのに賃金があがらなかったのか?

これは原因の一つに 企業らができるだけお金をためこんでいたかった、賃金を上げたくなかった、ということがあるように思います。

昭和の最後にバブル崩壊という事件が起こりました。

昭和期の経済の急発展に伴い、日本の企業の株価がどんどんあがり、1980年代後半は株をもっているだけで金持ちになれる状況でした。しかし実態経済とはくいちがって本当の企業の価値を示す株価より、はるか高くまで見た目の株価が値上がりしてしまいました。

それでも大衆は株を買い、金持ちになろうとしました。そして買えば買うほど株価はまた上がっていきます。

実際はその企業の価値はそのような株価ではないのに、です。

まるで泡(バブル)のように中身がないものでした。それがある日突然全部はじけて、株価が急暴落して本来の価値以下にまで転落し、みんなが持っていた株式は紙くず同然になりました。大企業らが所有していた株も同様でした。

過去に例を見ない株価の大暴落と巨大な損失を経験したことになります。

大企業の人たちは、そのバブル崩壊という苦い経験を教訓とし「できるだけ社内で現金を蓄えておこう」としたのでしょう。

その結果、示し合わせたように数十年のあいだ多くの会社で賃金が上がることなく、なぜか法人税は下がって消費税はあがって、という大企業には有利な、国民には不利な状態がずっと続き、今に至っています。

さらには派遣システムというのも追い打ちをかけたと思っています。

バブル崩壊の後遺症

バブル崩壊から、国民は「株は怖い、損するもの」というふうなアレルギーが刻まれました。戦争や原爆もそうですが、一度痛い目に会うとそれを全否定する国民体質のようです。

これはこれで仕方ないのですが、米国では高校生のころから投資について学ぶのに、日本では「投資や株=悪いもの」というイメージが染みついたかもしれません。これがまた外国に比べて日本人が相対的に困窮化する一因だったと思います。

近年、岸田前総理が「賃金を上げる」と明言して少しでも実行しようとしたこと、金融庁がNISAなど投資を推奨するように積極的に動いたこと、一部の上場企業が新入職員の賃金アップを明言したこと、など令和になって少しずつ変化してきているのは評価していいと思っています。

平成の30年間、そういう経済政策をせずに失政というべきか、あぐらをかいてきた政府を批判することはできません。

それは国民が選んだ議員たちですから。国民全体に責があります。

なんだが愚痴っぽくなりましたが、要するにもっとこの国が、人々が豊かになってほしい、そういう思いです。

下関にて、頭痛、めまい、物忘れ、頭のMRIに関しては、志摩脳神経外科クリニックにてご相談を